Introduction

Le postulat de départ, qu’on discutera rapidement ici, est qu’une image photographique est une production sociale. Il y a là des manières de voir et d’agir qui doivent beaucoup au social, dans la manière de former le regard et le goût, et cela d’autant plus que l’image a été elle-même l’objet de choix, de tris, de sélections successifs par le photographe ou le sociologue-photographe lui-même. La part du social dans le déroulement et l’aboutissement de ce processus fonde pour une bonne part la thèse de l’intentionnalité de l’œuvre (Cardi, 2008). Elle n’exonère pas pour autant du travail de « recherche de ce qui détermine ou conditionne l’émergence des signes, du texte, de l’image et de leur sens latent ou manifeste » (Péquignot, 2006 : 5).

Détermination, facteurs internes, facteurs externes : il est ici question, on le voit, du statut épistémologique de l’interprétation de la photographie.

Un accord général se fait pour considérer que la photographie est silencieuse, qu’il n’y a pas de langage de la photographie (Lemagny, 2013). « L’image ne veut rien dire et ne dit rien […] Mais en nous montrant quelque chose, elle veut nous dire quelque chose. Autrement dit, ce qu’elle nous montre « symbolise » un message » (Schaeffer, 1987 : 210). On peut dire par contre qu’elle « donne à penser » : « Une œuvre photographique réussie ne se borne pas nécessairement à nous donner à voir. Souvent elle nous donne aussi à penser » écrit Jean-Marie Schaeffer (1987 : 155), si et parce qu’elle est riche (certes à des degrés très divers) de traces et d’indices porteurs de sens. C’est dire en d’autres termes qu’elle requiert un traitement particulier d’interprétation si on veut méthodiquement et scientifiquement mettre en œuvre un processus de constitution du sens d’un phénomène.

Il faut donc interroger ces données avec ordre : une photographie constitue à la fois un tout et un ensemble de détails. Et il ne s’agit pas de produire un discours à propos de la photographie comme cela arrive trop souvent, mais un discours sur la photographie. Comme le dit Sylvain Maresca, il faut « regarder les photographies au lieu de glisser sur elles ; il s’agit d’abord de les prendre pour une émanation du réel plutôt que de les réduire au simple reflet d’une représentation visuelle et intellectuelle déjà élaborée » (Maresca, 2001 : 239). Il faut, en d’autres termes, écarter à la fois les généralités, les à-côtés et les anecdotes pour saisir le sens de l’image, et se livrer à un examen méthodique. Le premier acte, certainement, est le recensement de tous les éléments, tous les indices et traces contenus dans l’image, quelle que soit leur place. Le souci est de n’en oublier aucun, fût-il apparemment sans importance, par une technique rationnelle de lecture de l’image (Piette, 2007 ; Plecy, 1975 : 259-270), et qui consiste à explorer systématiquement la photographie par l’application d’une grille matérielle sur l’image et par l’examen de chacun des espaces carrés ainsi délimités.

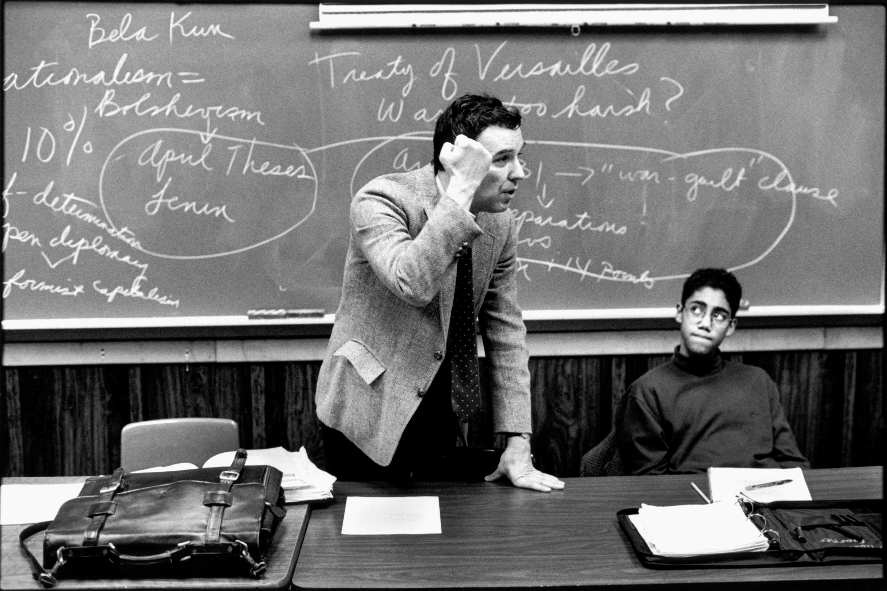

Il faut dans le même temps saisir la structuration visuelle du cliché, c’est-à-dire sa composition : décisive dans le sens qui se dégage de l’image, c’est elle qui guide le regard, le fait s’attarder sur tel ou tel élément, et une fois l’ensemble parcouru, induit un premier jugement. Encore faut-il travailler sur ce que Schaeffer appelle une « photographie réussie ». Disons-le autrement : une photographie intéressante pour la sociologie se présente un peu à la manière de l’idéal type wébérien : un « tableau de pensée » comprenant des éléments en nombre variables et choisis subjectivement, par le photographe au moment de la prise de vue, tableau dont la construction (la composition), par l’accentuation de tel ou tel élément, induit la compréhension globale du tableau. C’est, pour les photographies présentées ici, la position dominante du maître de la photographie n°1, ou bien le regard de l’élève sur l’attitude professorale de la photographie n°2, par exemple. Bien des photographies se prêtent à une analyse de ce type, constituant de fait, de réelles données de recherche, permettant d’émettre des hypothèses, d’apporter des connaissances, de construire des ébauches de problématiques ou d’objets de recherche. En d’autres termes, une photographie peut constituer un « modèle visuel » sociologiquement significatif, et c’est pour l’instant sous cet angle qu’on peut s’efforcer de la considérer, c’est à dire comme une donnée de recherche.

On ne saurait toutefois s’en tenir là. Car notre second postulat nous conduit à affirmer qu’une photographie ne saurait constituer une donnée féconde pour la recherche si elle ne présentait dans le même temps des qualités esthétiques. Ce qui nous conduit à un tel postulat est la constatation qu’une photographie sans qualités esthétiques est la plupart du temps une épreuve sans relief ni parti pris, c’est-à-dire une épreuve sans point de vue affirmé quant au sens qu’elle s’efforce de saisir et de montrer par des formes. En d’autres termes, il faut affirmer que l’ensemble de formes que constitue une photographie porte une pensée : Jean-Claude Lemagny parle d’une « pensée par les formes (qui) est la pensée par le sensible lorsqu’il s’agit du monde visuel. Et donc de la photographie » (2013 : 31). Rudolf Arnheim, quant à lui, développe la thèse de la pensée visuelle (1997). Il faut affirmer également que cette pensée trouve sa signification dans la capacité qu’elle possède de conduire au sens par la perception visuelle.

La première des qualités esthétiques réside dans la composition qui, à elle seule, « produit » ou induit un sens par le guidage de l’œil et la mise en relief des éléments les plus significatifs de l’image. Elle le fait généralement par les diagonales, par des figures géométriques (triangles, courbes), par la position d’indices visuels aux points forts de l’image, puis par des combinaisons plus ou moins complexes des lignes, des points, des masses (Cardi, 2013).

Pour les images qui nous intéressent, on pourrait dire que la seconde de ces qualités est la capacité à susciter une curiosité d’ordre scientifique pour un phénomène (interaction, objet, manière de faire ou d’agir) qui intéresse la sociologie. Mais il faut tout aussitôt rappeler et préciser que cette curiosité est inséparable, dans le commentaire, de l’émotion de type esthétique suscitée par l’image : intérêt scientifique et émotion esthétique constituent les pôles entre lesquels le langage et les catégories d’analyse sont amenés à se séparer et à se rassembler pour faire le travail du sociologue. C’est en d’autres termes « (ne) pas assujettir la création esthétique à la pensée conceptuelle en recherchant à tout prix quelle forme de connaissance la première véhicule, mais plutôt, en comparant leurs modes opératoires respectifs, éclairer ce qu’elles font l’une l’autre, les éclairer l’une par l’autre » (Maresca, 2001 : 196). C’est la démarche que nous allons nous efforcer de suivre, et qui s’appuie sur « le postulat de la traductibilité des termes d’un univers sémiotique donné (ici celui de l’analogie indicielle) dans ceux d’un autre univers (en l’occurrence celui des messages verbaux) » (Schaeffer, 1987 : 210).

Un objet, une problématique : les dominations à l’école.

Un corpus : quatre photographies.

Ce qui motive le choix de photographies prises en milieu scolaire comme objet d’étude est une pratique de recherche et d’enseignement de sociologie de l’éducation, une longue pratique de la photographie et un enseignement universitaire sur les rapports entre sociologie et photographie.

Concernant l’éducation, on se rend compte que les situations scolaires n’ont cessé d’être objet de photographies : « photos de classe » mais aussi photographies d’activités d’enseignement (lecture, écriture, exercice sur table ou au tableau, jeux en classe ou en récréation, etc.). Réalisées très souvent pour saisir le caractère touchant, émouvant ou tendre des situations (on pense essentiellement à Robert Doisneau, à Willy Ronis, à Sabine Weiss, à Edouard Boubat, voire à André Kertesz) ou bien le caractère sérieux des activités pédagogiques, elles ne montrent que rarement les rapports de domination qu’on peut y observer.

La domination est pourtant omniprésente dans les interactions entre enseignants et élèves dans la classe, entre élèves dans la cour de récréation ou dans les couloirs, entre enseignants dans la division du travail pédagogique, etc. D’autres types de domination aussi puissants qu’invisibles règlent la vie quotidienne : normes de temps, d’espace et d’exercice, imposition de normes d’attitude et de comportements, discipline des corps, etc. (Cardi, 2003). La complexité de ces dominations ne se réduit pas, tant s’en faut, à une simple imposition et à une soumission qui serait unilatérale. La recherche sociologique s’est d’ailleurs attachée à analyser cette complexité, que ce soit en France (par exemple : Bouille, 1988) ; Coulon, 1993 ; Delalande, 2001 ; Millet, 2004 ; Testanière, 1967 ; Vasquez-Bronfman, 1996) ou dans le monde anglo-saxon (Bernstein, 1975 ; Waller, 1932).

En photographie, un corpus intéressant, réuni dans un ouvrage édité par deux photographes du collectif Tendance floue [1] (Culmann, Jacob, 2001), rompt clairement avec les photographies et les auteurs cités précédemment. Sans être un livre d’ethnologues, cet ouvrage intéresse les sciences humaines à deux titres au moins.

D’une part, on y trouve — traitée par l’image, et secondairement par le texte — une problématique assez précise : « La question pour nous était de savoir si l’école est une façon d’imposer un mode de pensée ou au contraire si elle est le moyen de donner aux enfants le bagage intellectuel qui, plus tard, leur permettra d’être libres », écrivent les deux photographes pour expliquer leur projet (Culmann, Jacob, 2001 : 5). Il ne s’agit donc pas pour eux de développer un point de vue unilatéral qui consisterait à montrer les bienfaits de l’école ou bien d’en dénoncer le caractère aliénant, mais bien de traiter du caractère contradictoire de l’œuvre scolaire, tout à la fois générateur d’imposition et d’émancipation.

Ce souci d’Olivier Culmann et de Mat Jacob ne doit rien au hasard. Il s’agit au contraire d’une interrogation et d’un regard qu’ils portent sur leur propre scolarité. Une recherche, conduite pendant près de deux ans au sein même du collectif auquel ils appartiennent (Cardi, 2012), nous a permis de mettre au jour le caractère chaotique de la scolarité de la presque totalité des photographes du collectif et les représentations qu’ils se font du monde de l’école, de ses fonctions, de ses effets sur leur propre activité. D’une expérience très souvent négative de l’école, ils tirent un regard critique : les années de scolarité ont été vécues de façon conflictuelle, marquées par des périodes d’échec — redoublements, abandons — et d’ennui et par un sentiment d’inutilité [2].

Pourtant, subsiste chez la plupart d’entre eux le sentiment d’un rendez-vous manqué avec un lieu irremplaçable de richesse et de ressource. Les deux sentiments coexistent chez les auteurs des « Mondes de l’école », à la fois dans les textes écrits pour le livre et dans les photographies qu’ils y ont publiées. Les textes disent l’intention déclarée. Bien que rédigés a posteriori, ils explicitent l’objectif poursuivi à la prise de vue et à la publication, et constituent un guide pour l’interprétation détaillée des images. Quant aux photographies, elles fondent le second intérêt pour la sociologie.

Ce second intérêt réside dans la variété des photographies proposées au regard. Pour les deux photographes, le livre est le résultat d’un très long travail et d’un périple de plusieurs milliers de kilomètres, puisque leur démarche les a entraînés dans vingt et un pays de toutes les parties du monde, développés et émergents, au Nord et au Sud. De la comparaison spontanée qu’on ne peut manquer de faire ressort l’impression immédiate d’une extraordinaire variété de situations scolaires. Elle tient bien sûr à la richesse ou à la pauvreté des pays, visible dans les équipements scolaires, les locaux, le matériel pédagogique, les vêtements, les attitudes corporelles des enseignants autant que des élèves. Ces premières données ne cessent d’apporter des connaissances quant au niveau de préoccupation et d’investissement des gouvernements concernant la scolarisation. Mais elle tient aussi — et peut-être même surtout — aux interactions que les photographes ont saisies dans les écoles, les salles de classe, les espaces communs. C’est dans ce domaine qu’ils apportent les éléments les plus précieux sur l’état où se trouve l’éducation scolaire dans les différents pays : rapports de domination, autonomie, liberté des mouvements, utilisation des locaux et des équipements, discipline des conduites, etc. Il ne s’agit pas de faire ici une analyse exhaustive de l’ensemble du corpus, mais de choisir quelques clichés particulièrement riches de significations quant à la problématique imposition / liberté de penser, générale dans la démarche de Culmann et Jacob, et choisies parmi les situations des pays riches et développés autant que dans les pays pauvres et émergents [3].

Le maître occupe plus de la moitié de la photographie, au fond de la classe et dans une position d’où il peut voir les trois quarts des élèves. Cela fait de lui le personnage principal de la situation. De cette façon, et bien que flou, l’enseignant « tient les hauts », pour paraphraser Von Clausewitz (« qui tient les hauts tient les bas ») : le haut stratégique de la composition de l’image, et le haut symbolique de la situation pédagogique. Mais ici, les deux « hauts » se confondent avec une telle évidence graphique, en s’opposant de surcroît aux élèves qui « tiennent les bas » de la photographie, qu’on en reste impressionné.

Sous les yeux du maître — sous son corps devrait-on dire — quatre enfants sont ordonnés par la diagonale haut gauche/bas droit et par les tables parallèles. Celui du premier rang attire aussitôt l’attention. La mise au point a été faite sur lui. C’est le seul qui ne soit pas dans le flou. C’est lui que la lumière met le plus en valeur, comme si le photographe, face à la classe, voulait attirer l’attention sur lui au moment où il faut juger de la situation et du sens qui s’en dégage. Il fait froid, le tissu de la veste est épais. Une main sur le haut de son livre — qui semble davantage illustré qu’écrit — le pouce de l’autre main effleurant la lèvre, il ne regarde ni le livre ni le photographe. Les yeux dans le vague, physiquement présent, il semble absent de la situation scolaire, des livres, du savoir.

Tout est ici traité par angles. Le premier construit visuellement la domination du maître ; l’autre en est la réplique inversée, qui met la domination en scène par le parallélisme ordonné des tables et par les regards des élèves. L’un met à l’avant-scène un élève absent, bien que net et bien éclairé, l’autre un maître en position de domination absolue, bien que flou et dans la pénombre — et auquel les élèves tournent le dos.

Au deuxième rang, les deux mains posées sur le livre, dans un flou léger, regardant le photographe d’un œil sombre, à demi éclairé par la lumière blafarde venant de la gauche, un autre élève semble davantage présent. Ces deux-là, tête rentrée dans des épaules hautes, sont voûtés, comme crispés à leur place d’élèves. Les deux autres ne semblent pas plus actifs que les deux premiers.

Cela tient peut-être au pays où la scène se déroule (village de Bulshar, dans l’Albanie des années 1990). Le photographe écrit : « En 1991, une partie de la population a saccagé les écoles comme elle a déboulonné les statues. Les écoles ont été cassées parce qu’elles étaient un des piliers d’un système qui avait compris que pour contrôler la pensée il est indispensable de maîtriser l’enseignement. Aujourd’hui (…) les cours ont repris, sous l’égide de la démocratie. Un professeur d’histoire m’avoue trouver difficile le changement de programme. « Comment voulez-vous enseigner une Histoire quand vous en avez enseigné une autre pendant vingt-cinq ans ? Personnellement, je préférais l’ancienne. » (Culmann, Jacob, 2001 : 36)

Rien ne dit que l’enseignant qui s’exprime ainsi est ce maître dominateur par l’image, vaguement souriant, et qui se sent comme coupable, sous l’objectif du photographe, de « tenir les hauts » de la situation.

Il s’agit d’autre chose, et qui déborde le cadre de la prise de vue : par la photographie, un ancien élève à la scolarité tumultueuse parle ainsi de l’école. Il dit que l’enseignant, fut-il, comme ici, présence tutélaire impressionnante, ne peut empêcher un élève d’être présent/absent au rapport d’autorité, de se réfugier dans l’ennui ou dans l’ignorance. Il dit que l’ordre scolaire, sans cesse affirmé par l’ordre des choses matérielles et la puissance physique et institutionnelle du maître, est toujours à refaire, face à des élèves aux infinies capacités de résistance passive.

C’est à une sorte de renversement de l’équation que nous invite la photographie N°2 : la résistance à la situation pédagogique y revêt une forme particulière, où se conjuguent la liberté d’apprendre et à la passion du faire savoir.

Il s’agit d’un cours d’histoire et d’une période — Traité de Versailles, arrivée au pouvoir de Béla Kun en Hongrie, années 1918-1919 — où il est question de capitalisme, de nationalisme, de bolchévisme, de guerre, de paix, et de diplomatie. L’histoire n’est pas un long fleuve tranquille et les tensions sont vives. Au centre même de la photographie, l’enseignant fait son cours, sans doute avec compétence, et visiblement avec passion. Tous les objets sont là, sur le bureau : serviette du professeur, papier blanc, livre ouvert. La veste aussi est ouverte, assez fatiguée comme souvent la veste des enseignants. L’attitude est magnifique : le geste — poing levé sans doute pour mieux faire « passer » le savoir, et comme bras armé de la voix, main appuyée sur le bureau pour assurer l’équilibre et augmenter le poids de l’argument — lui donne sans discussion une position de pouvoir sur ceux — hors champ — qui l’écoutent. Ce bras, appuyé main ouverte sur le bureau, croise les deux lignes horizontales de la photographie comme pour mieux en souligner l’importance : le bureau, lieu spécifique du pouvoir magistral, et le tableau, outil parmi les plus anciens de la diffusion légitime du savoir par objectivation scripturale.

Et puis il y a un élève qui regarde. Logiquement, sa place n’est pas là, derrière le bureau, mais aux côtés de ses camarades de classe, face à l’enseignant. Vient-il de terminer son exposé ? A-t-il été placé là pour se tenir tranquille ? Ou bien l’enseignant l’a-t-il installé à côté de lui pour qu’il expérimente la position du professeur face aux élèves ? Aucune de ces hypothèse n’est à écarter : toutes les trois font partie des pratiques pédagogiques.

Toujours est-il que l’élève se trouve « du côté du prof » pourrait-on dire. De quel genre de situation pédagogique peut-il s’agir ? La ligne invisible qui relie les yeux de l’élève à ceux de l’enseignant, forme avec le bras de ce dernier un triangle, auquel répond le triangle formé par ce bras, la tête de l’enseignant et le coin de sa veste, en bas. Un bras commun aux deux triangles en quelque sorte, et qui lui donne une force encore plus grande, point d’appui, dans la scène, à l’autorité du maître. Pourtant, à la limite inférieure du tableau, bouche pincée dans une sorte de moue, l’élève regarde son enseignant d’un air mi-attentif (et intéressé) mi-amusé (et impressionné quand même), devant tant d’acharnement à faire comprendre, à « faire passer » son savoir. On peut lire ce regard comme l’expression de tout ce que l’enseignant peut susciter — aux yeux d’autrui et peut-être à ses propres yeux — comme léger sentiment du ridicule (Millet, 2004) dans le même moment où s’acharnant à instruire avec ardeur, il cherche à convaincre son auditoire de son sérieux et de sa compétence.

La position du photographe est en légère contre-plongée, avec un objectif de 35 mm vraisemblablement. Quasi frontale, comme pour mieux saisir la situation de (relative) égalité du maître et de l’élève, elle montre un rapport de domination où une légère ironie reste possible, où la compétence et la passion d’enseigner constituent le fond même du métier d’enseignant.

A montrer de cette façon (heureuse) la coïncidence pédagogique du savoir et de la manière de l’exprimer, on oublierait que le milieu scolaire est un milieu social éminemment producteur de normes. En montrant que leur contestation est une conséquence de leur application, la photographie N°3 le rappelle à sa manière, a contrario pourrait-on dire.

Il n’y a que du désordre (ou presque) dans cette photographie. C’est même ce qui fait sa spontanéité, sa fraîcheur pourrait-on dire : il s’agit d’un chahut, forme ordinaire de la remise en cause de l’ordre scolaire.

Cela se lit sur le visage et dans l’attitude de la jeune fille qui entre : étonnement devant la scène, hésitation à entrer. Elle garde une main sur la poignée, prête à ressortir. Et puis on le sait, les filles, généralement plus soumises aux règles de l’école, chahutent moins que les garçons, et celle qui se trouve en haut à droite, bien que déjà complice, semble hésiter à entrer dans le chahut, comme le garçon sac au dos, décidé à franchir la porte pour quitter les lieux. Il faut dire que le règlement n’autorise en rien des élèves à s’empoigner, à se rouler par terre, à s’enjamber, à crier sans doute, en tout cas à rire, comme le font les personnages du bas de la photographie. Qu’on observe par exemple celui qui, en blanc, allongé sur le ventre, une main repliée sous la poitrine, sépare ce groupe du reste de la photographie : là commence le désordre semble-t-il dire ; en dessous de cet horizon penché, à proprement parler, on perd la tête.

En dessous, aucune ligne ne structure plus la scène : tout est possible. On peut garder sa casquette ou sa capuche, être à terre sur le dos ou sur le côté, avoir atteint l’extase du désordre ou inviter les autres à la partager. Jambes et bras emmêlés occupent le bas à droite de la photographie, contrepoint de la partie vide, en haut à gauche, et où reste un ordre vide, qui n’est plus que matériel, dénué à lui seul de toute capacité à rétablir une situation bien compromise.

Il n’y a là que quelques signes ténus de l’ordre scolaire : les étagères et les livres, signes de rangement et de classement du savoir — deux activités typiques de la raison pédagogique — occupent peu de place. Ils rappellent discrètement l’impératif de l’ordre, mais le maintiennent à son minimum et comme hors-jeu, si ce n’est hors-champ.

Bref, toutes les normes à travers lesquelles l’ordre s’impose (Cardi, 2003) sont ici mises à mal ou inexistantes. Il n’y a aucun enseignant ni aucun surveillant, aucun adulte en tout cas. Le sol accueille des corps enchevêtrés, dans une position horizontale totalement incongrue eu égard aux usages verticaux (ou assis) rendus généralement obligatoires et exclusifs par les règlements intérieurs. Sans parler des cris, des rires, peut-être des mots grossiers, sans parler du chamboulement des représentations sociales.

Il n’y a que le spectacle du désordre, de la transgression de ces prescriptions habituelles que sont la discipline des corps, l’utilisation rationnelle des locaux, la présence d’adultes. En utilisant le grand angulaire le photographe construit un espace particulier et plein de sens : il montre en plongée les acteurs du désordre, et en contre-plongée l’ordre menacé, produisant dans la photographie un effet renversant et sans doute jubilatoire — et peut-être complice — pour son auteur…

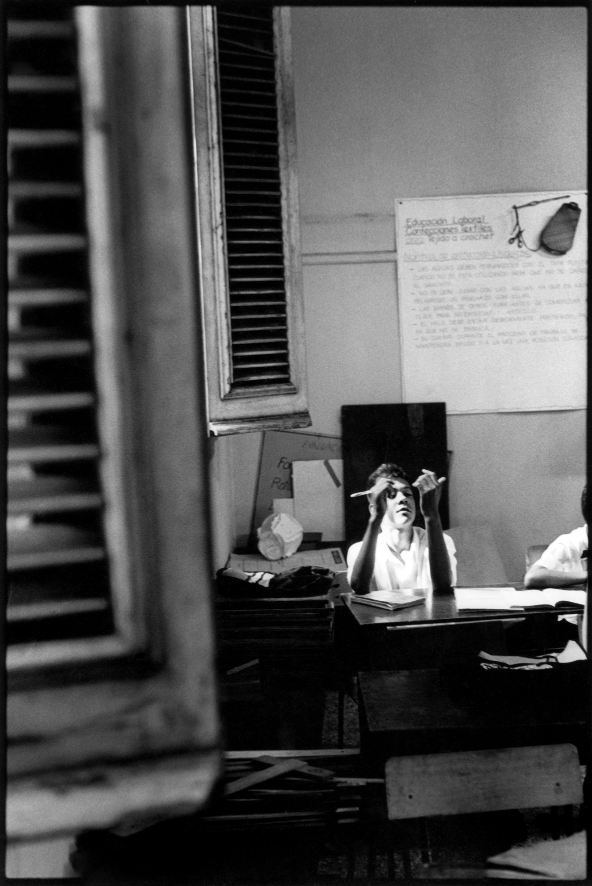

Celui-ci, revient, d’ailleurs, avec le cliché N°4, sur l’évasion toujours possible en classe, et même nécessaire ; y compris là où l’ordre scolaire ne semble pas peser trop lourd sur les acteurs de la scène pédagogique.

D’abord, il y a deux volets, à gauche, qui occupent une place importante, et dont le sens réside sans doute dans la composition qu’au moment même de la prise de vue, le photographe a construite : il faut un point, ou une surface d’appui dans un cliché dont l’objet va occuper une place relativement réduite par rapport à la surface totale. On peut y lire la préoccupation de ne pas céder à la pratique du « recadrage » qui fait disparaître une partie du cliché au profit d’une autre, qu’on estime « meilleure » ou « plus intéressante ». Et dans ce cas, ces deux volets occupent un rôle de premier plan (dans les deux sens du terme !). Ils conduisent, en encadrant le regard, vers le personnage central de la photographie. On le voit, le photographe se trouve sur le côté de la classe, le long du mur où se trouvent les volets, du côté de l’origine de la lumière qui vient frapper l’élève au centre. Ce n’est donc pas le regard de l’enseignant, mais un œil qui guette et surprend une attitude assez courante d’évasion chez un élève qui s’ennuie ou qui refuse un enseignant ou un enseignement.

L’attitude est belle, ici, dans une lumière éclatante, que le tireur a sans doute éprouvé des difficultés à traduire dans les nuances de gris des plis de la chemise blanche. Elle est l’attitude d’un élève cerné par les symboles et les signes de l’activité scolaire : bureau, cahiers, livre, dossier, un panneau pédagogique (« educacion laboral ») et une surface sombre qui met particulièrement en valeur le visage et l’attention qu’il porte à sa main. Manière de se recentrer sur soi ? De lire une inscription sur sa paume ? Quoiqu’il contemple, l’élève est dans cette phase d’absence, forme ordinaire de résistance — pas nécessairement passive, ici, elle ne l’est pas totalement — à l’activité pédagogiques, manière de desserrer l’étau des normes d’écoute et d’attention, de travail et d’exercice que requiert l’école dans son fonctionnement ordinaire.

Et puis, dans sa manière d’occuper l’espace, cette photographie doit beaucoup à l’objectif grand angulaire (35mm ou peut-être 28mm ici). Il n’y a pas de composition d’ensemble rigoureuse comme sur d’autres clichés du livre et du même photographe. Ce qui fixe d’emblée le regard, c’est l’attitude d’évasion de l’élève. Mais il ne s’agit pas de n’importe quelle évasion : c’est celle qui permet d’entrer dans un rêve que l’espace photographique suggère par le désordre des formes et par l’accumulation de détails significatifs de la situation scolaire.

Il lui faut un espace : la classe ou ce qu’on en voit, paradoxalement, le lui donne. Il lui faut une avant-scène : à gauche de l’image, les volets, en forment les points d’appui et les cadres. Il lui faut un visage : le regard de l’élève, intensément concentré sur sa main, entre fond noir et chemise blanche, lui donne existence.

Conclusion

On a donc ici quatre photographies traitant, chacune à sa manière, des faits de domination à l’école, bien différents pourtant d’une image à l’autre. Là, il s’agit d’évasion ou de résistance passive. Ici, c’est le chahut actif : le sociologue a fait la distinction entre chahut traditionnel et chahut anomique (Testanière, 1967). Ici, la photographie signale que le chahut est possible, qu’il existe à l’école des espaces où les élèves peuvent mettre à mal l’ordre scolaire. Une autre image met en scène un curieux couple professeur/élève dans une interaction pédagogique singulière où l’élève met en relief à la fois la compétence et le caractère assez touchant de la transmission du savoir par un enseignant passionné.

Mais à chaque fois, une problématique est traitée : celle de la dialectique entre l’imposition que suppose l’acte d’enseigner (et le cadre physique qui l’accompagne) et l’espace symbolique ou matériel dont dispose l’élève pour ne pas céder totalement à l’imposition que suppose ce rapport social singulier qu’est le rapport pédagogique (Cardi, 2011).

En termes de sociologie de l’éducation, il y a donc bien plus que quatre images d’illustration : à chaque fois, la composition, les lignes, masses et plans mettent en scène des situations et des acteurs portant des significations à chaque fois singulières. Elles traitent pourtant du phénomène universel de la transmission du savoir dans des lieux spécifiques, définis par des normes à chaque fois particulières à tel ou tel système d’éducation, à des moments historiques différents, et toujours réductible à un rapport social à nul autre pareil. Bien plus que d’illustrer, ces photographies font, à leur réception, naître des interrogations, montrent des ambiguïtés, des contradictions fécondes, qui font qu’on ne peut pratiquer des analyses unilatérales de l’imposition scolaire. Elles rappellent que la légitimité de l’acte d’enseigner n’est jamais donnée d’avance, qu’elle se construit dans le détail des situations pédagogiques, et que les détails d’une photographie renseignent davantage et souvent (ici en tout cas) mieux que tout autre ensemble de données d’enquête recueillies par d’autres moyens. Comme le dit Roger Bastide, « parce que l’art a des racines sociologiques, il devient à la fois document et technique d’analyse pour mieux connaître le social dans ce qu’il présente de plus difficile à atteindre par d’autres voies d’approche » (Bastide, 1997 : 49). L’instantanéité du cliché, l’intuition du photographe au moment de l’ « instant décisif » (Cartier-Bresson, 1952 ), donne des indications dont le sens peut échapper à l’observation longue. Le « ça a été » de Roland Barthes trouve alors là un étrange et nouvel usage…